Em 1992, o mundo ouvia pela primeira vez o álbum Gold: Greatest Hits, compilação do quarteto sueco composto por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad — o ABBA. Celebrando uma carreira de sucesso que se iniciara nos anos 1970, a antologia musical do grupo conhecido por Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita e uma lista enorme de outros sucessos contemplava um público que desde a década anterior compreendia da dona de casa carola até o frequentador de discoteca chapado de loló.

Assim como uma boa parcela da minha geração, nascida no início dos anos 1990, tive o primeiro contato com ABBA através do DVD de ABBA Gold, lançado em 2003. Minha mãe, fã do grupo, tinha conseguido uma cópia emprestada de um colega de trabalho ainda no ano de lançamento. O DVD acabou ficando lá em casa talvez por mais de ano. Nesse período, lembro de passar tardes vendo e dançando com os clipes. O andamento acelerado e o ritmo bem marcado das canções, além do visual lisérgico dos clipes, apelava à sensibilidade lúdica de uma criança de 11 ou 12 anos.

O que o meu eu juvenil daquela época não percebia era uma característica fundante na música do ABBA: as melodias eram elétricas, com tempo acelerado e ritmo bem marcado, mas por trás delas estavam letras sombrias e tristes, que narravam histórias de desespero, impotência, luto e melancolia. Para o ouvinte passivo ou não familiarizado com o idioma, pode ser mais difícil enxergar como a quase totalidade da produção do ABBA guarda uma espécie de melancolia fundante. ABBA Gold é uma amostra disso.

Mesmo a canção mais conhecida do grupo, Dancing Queen, de 1976, cuja letra celebra a subjetividade de uma menina de 17 anos — You are the dancing queen/ Young and sweet/ Only seventeen — , sugere que por trás dessa alegria toda há algo triste acontecendo. A história é de uma menina que, numa sexta-feira à noite, procura algum lugar para sair, dançar, ficar com alguém e curtir aquele momento. A dancing queen, no entanto, não é o sujeito da letra, mas aparece como interlocutora, sendo referida sempre na segunda pessoa — Você está a fim de dançar, Você vai se divertir, Você é a dancing queen…. Tudo soa como um grande aconselhamento familial, como se um pai, uma mãe, uma irmã mais velha ou talvez uma amiga estivesse tentando ajudar a dancing queen a superar alguma coisa. Como se dissesse, “Você é a dancing queen. Vai ficar tudo bem — apesar de todo o resto”.

Em Chiquitita, de 1979, isso aparece de forma escancarada. A letra diz, “Chiquitita, me diga qual é o problema/ Você está acorrentada pela própria tristeza/ Nos seus olhos não há esperança para amanhã…”. Descreve a miséria da Chiquitita, no que parece uma situação de profunda depressão e sofrimento. O refrão (com melodia extremamente elétrica e upbeat, destoando do tom da letra) é dedicado a consolar a Chiquitita: “Você e eu sabemos/ Como essas dores de cabeça vem e vão e as cicatrizes que elas deixam/ Você vai voltar a dançar/ E a dor vai acabar/ Você não terá tempo para lamentar”.

ABBA em Wembley, Inglaterra, 1979 (© Carl Magnus Palm)

Em Super Trouper, canção que abre o álbum homônimo lançado em 1980, a estrutura de transições frequentes entre depressão e êxtase das letras adquire um nível meta. Pela primeira vez o eu-lírico usa a primeira pessoa, e fala da própria experiência (trágica, mas ultimamente redimida) de ser superstar, fazendo shows e se apresentando publicamente. A primeira estrofe começa assim:

Eu estava doente e cansada de tudo

Quando te liguei ontem de Glasgow

Só o que eu faço é comer, dormir e cantar

Querendo que todo show fosse o último

O tema das letras é particularmente interessante porque, apesar do grupo ser quase o arquétipo do estrelato, Agnetha era a única que sentia-se realmente confortável no palco. Os demais, em especial Benny e Björn, eram praticamente músicos de estúdio: perfeccionistas, sentiam que as versões ao vivo sempre deixavam a desejar. Nos quatro versos seguintes de Super Trouper, o eu-lírico, ainda falando em primeira pessoa, deposita esperanças sobre o fato de que neste show, o show de hoje a noite, as coisas serão diferentes, porque “você” vai estar lá. E despeja toda a emoção, o ânimo e a ansiedade no refrão extremamente para-cima, celebrando o papel dos canhões de luz potentes modelo Super Trouper, que dão nome à música:

Hoje os holofotes vão me ver

Brilhando como o sol (sup-p-per troup-p-per)

Sorrindo, me divertindo (sup-p-per troup-p-per)

Me sentindo a número umHoje os holofotes vão me cegar

Mas eu não vou ficar triste (sup-p-per troup-p-per)

Como sempre fico (sup-p-per troup-p-per)

Porque em algum lugar na multidão está você

Poderíamos passear por toda a produção do ABBA e encontrar o mesmo fenômeno. Uma história de dor e sofrimento que, no final, vira um êxtase ultra-animado, numa estrutura dúplice de depressão e mania, tensão e relaxamento. No entanto — e isso é algo que eu gostaria de salientar — me parece que a estrutura básica da criação estética do ABBA não se limita a um formato simples de mera junção entre uma melodia animada e letras tristes. Não é apenas isso. Se olharmos para a recepção do ABBA por diferentes públicos e a sua inserção numa história das representações de dor e sofrimento, poderemos ver que sua música consegue articular três elementos de forma muito particular, talvez única: a tragédia enquanto estrutura, o protestantismo enquanto linguagem e o escapismo gay enquanto conteúdo. Lay All Your Love On Me, canção de 1980, cristaliza esse formato.

Sim, vamos por partes.

ABBA tem origem no início dos anos 1970, quando o casal de músicos suecos Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus conhece o também casal de também músicos suecos Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad. Após tocarem juntos em algumas jams esparsas, começam a se apresentar conjuntamente como “Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid”. Em 1973, quando o grupo já conquistava algum reconhecimento internacional, Stig Anderson, produtor e dono da gravadora do quarteto, começa a chamá-los privadamente de “ABBA”, acrônimo formado pela inicial do nome de cada um dos membros.

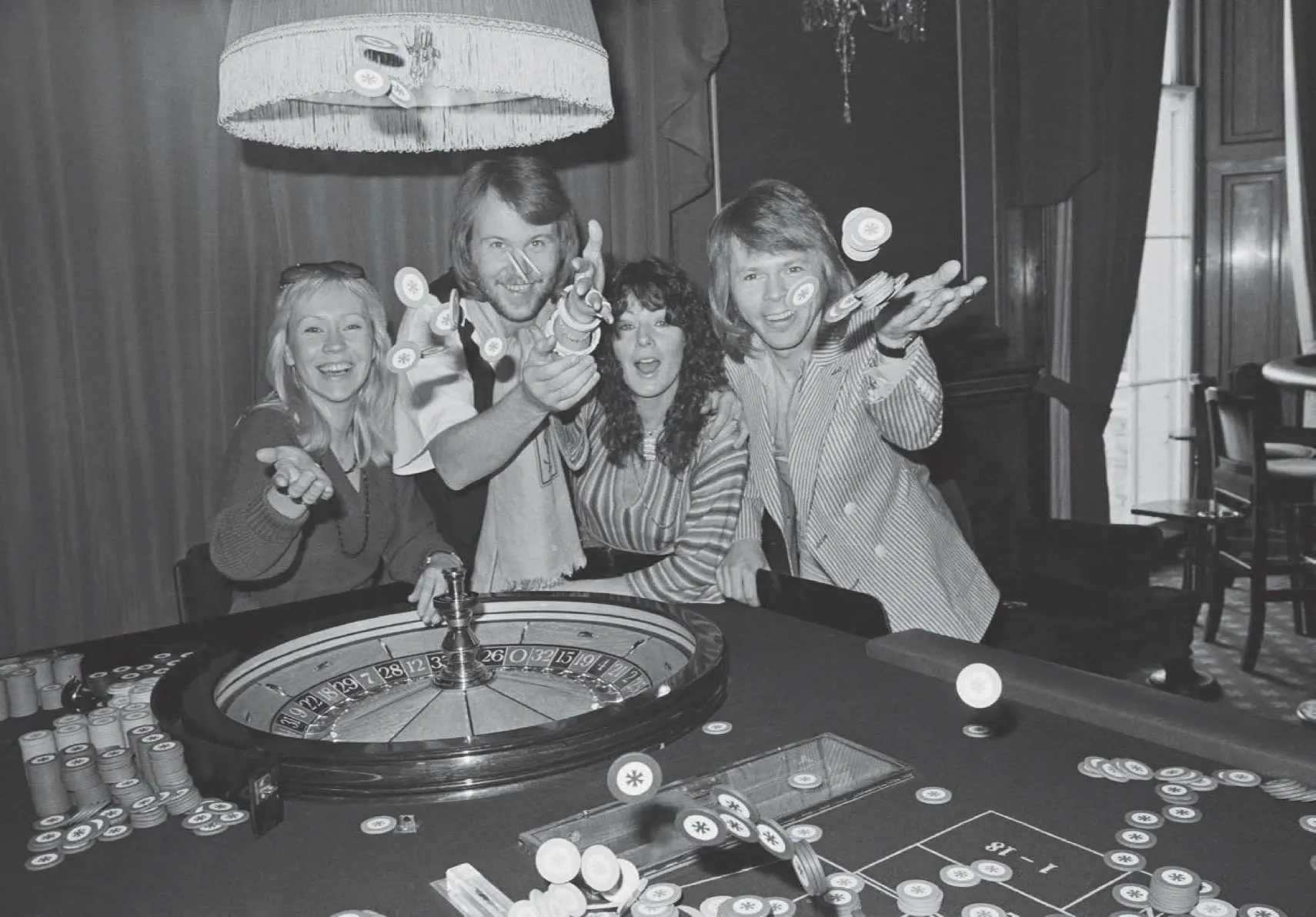

Björn, Agnetha, Anni-Frid e Benny, c. 1981 (© Carl Magnus Palm)

O nome pegou e o grupo começou a navegar águas internacionais já em 1974, quando sai vencedor do campeonato europeu Eurovision com a canção Waterloo, com letra em inglês e uma apresentação considerada por muitos um dos maiores eventos da história da música pop. Dentro dos cinco ou seis anos subsequentes, os músicos do ABBA se tornariam as superestrelas de profusão internacional que conhecemos, fazendo turnês pela Europa, América do Norte, Ásia e Oceania.

Em janeiro de 1979, pouco menos de cinco anos depois do grupo ter ganhado o Eurovision, Agnetha e Björn anunciam divórcio. Fato público à época, também tornou-se notícia que Björn já estava saindo com outra mulher uma semana depois de ter se separado. Em meados do ano seguinte, lançam o single The Winner Takes It All. A historiografia sobre o grupo vacila em pontificar sobre uma relação direta entre a letra do single — de autoria dos homens Björn e Benny, assim como as demais — e a separação do casal, mas, se não houve uma tentativa explícita de representar o episódio pessoal pelo qual passava o casal “AB”, temos que admitir que uma tal leitura é lícita. Os versos iniciais da música já sugerem: “Eu não quero falar/ Sobre o que passamos/ Por mais que esteja me machucando/ Agora é passado”. Em fevereiro de 1981, dois anos depois, é a vez do casal “BA”, Benny e Anni-Frid, também anunciar divórcio. Dali até o fim do ano seguinte, 1982, aconteceriam as últimas sessões de gravação, os últimos lançamentos de singles, as últimas aparições em TV e, em 11 de dezembro de 1982, o último show. Era o fim do ABBA.

Mais do que uma curiosidade biográfica, o divórcio de Agnetha e Björn marca mudanças nas composições do grupo, que passa a contar com um uso maior de sintetizadores nas músicas e temas mais pessoais nas letras. Carl Magnus Palm, uma das maiores autoridades em ABBA do planeta, identifica como 9 de setembro de 1980 a data de gravação de uma música com o misterioso nome provisório de Yarrafat. Uma canção altamente dançante, com um ritmo de inspiração no estilo disco, pesado uso de sintetizadores e um misterioso canto coral. A canção, cujo título provisório, Yarrafat, não parece ter nenhum significado próprio, viria a se tornar Lay All Your Love On Me.

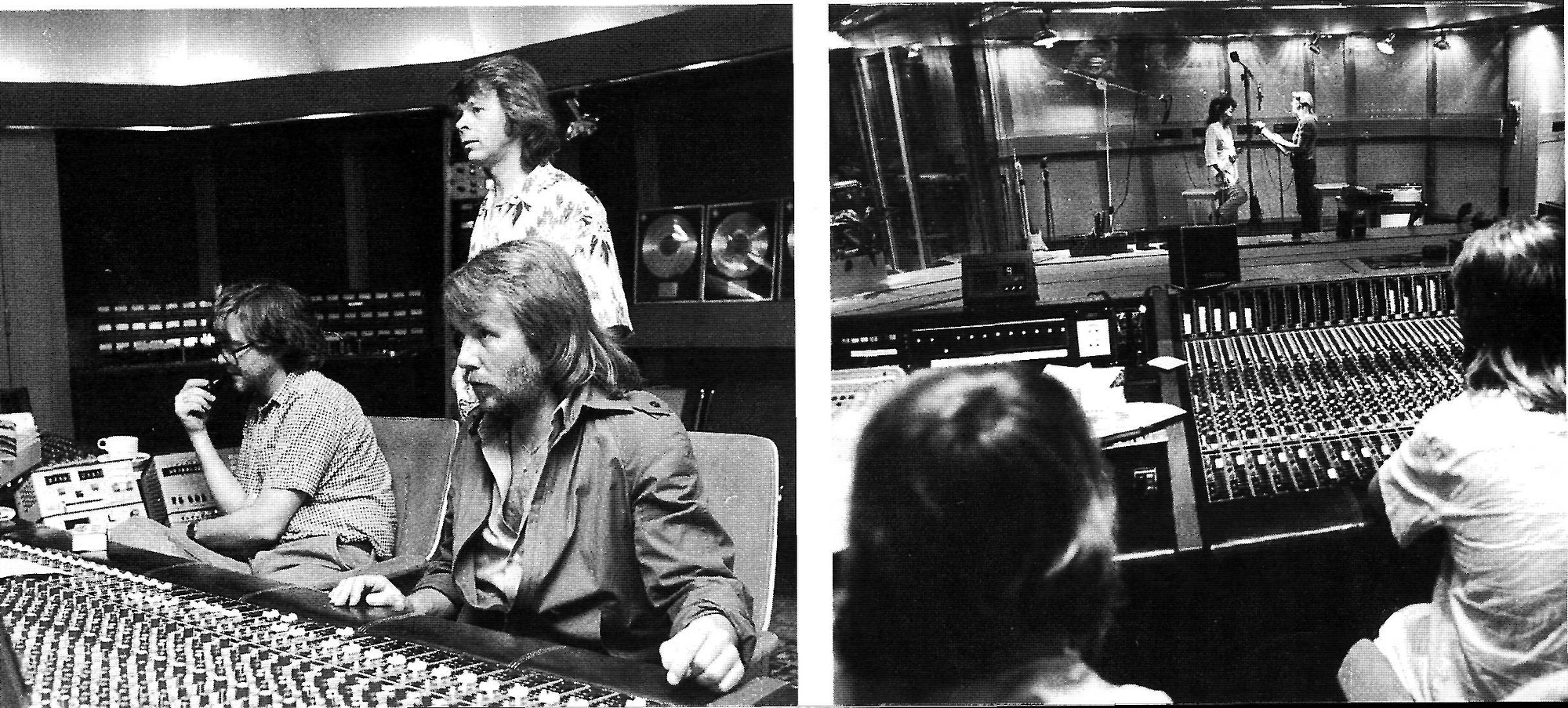

ABBA nos estúdios da Polar Music durante gravações para o álbum Super Trouper, outubro de 1980 (© Carl Magnus Palm)

Considerada a maior dance track do ABBA e uma das melhores de todos os tempos, Lay All Your Love On Me aparece pela primeira vez no álbum Super Trouper, lançado em novembro de 1980, e no ano seguinte é lançada numa versão modificada junto com On And On And On como single de 12 polegadas, formato preferido por DJs. A canção apareceria também em Gold: Greatest Hits, em 1992.

ABBA formava uma espécie de vanguarda na composição de música pop. Benny e Björn quebravam o cânone que prescrevia como uma canção pop devia se comportar, e o experimentalismo foi uma marca do grupo. Super Trouper, por exemplo, é uma faixa que começa pelo refrão. Dancing Queen começa no meio do refrão. Lay All Your Love On Me conta com um trecho para órgão, muitos arranjos de sintetizador, vocais multifaixas e um refrão que opera na metade do tempo do restante da música.

As letras da faixa tratam de um caso complicado de amor e ciúme, de uma relação de entrega e de devoção. O eu-lírico feminino diz que algo está diferente. Se antes ela era uma mulher cujo único vício era o cigarro, agora também é viciada no seu parceiro, seu interlocutor na canção, o que se demonstra pela competição e pelo ciúme. A letra começa dizendo: “Eu não era ciumenta antes de nos conhecermos/ Agora toda mulher que eu vejo é uma possível ameaça”.

A primeira estrofe dedica-se a explicar que algo mudou, possivelmente uma paixão arrebatadora, e termina com um longo “I beg of you…”, “eu te imploro”. Esse “you” é artificialmente extendido numa espiral descendente, que vai caindo meio tom a cada beat da música. O artifício cria uma enorme tensão que dá de cara com o refrão, um dos mais curtos (e redentores) do cancioneiro do ABBA, e muito mais lento do que a batida do resto da música — mais precisamente, progredindo na metade do tempo:

Don’t go wasting your emotion

Lay all your love on me[Não desperdice sua emoção

Derrame todo seu amor sobre mim]

A segunda estrofe da canção trata de explicitar a estupefação que está em jogo. A persona da letra conta como a situação se assemelha a “atirar num patinho” indefeso: ser objeto de um flerte fatal, impossível de ser desviado, ignorado, ou recusado. “Eu ainda não sei o que você fez comigo”, diz o sujeito poético. “Uma mulher adulta não deveria se apaixonar assim tão facilmente”. A segunda estrofe deságua numa segunda versão do refrão, que agora, além das duas frases da versão anterior, apresenta uma variação:

Don’t go sharing your devotion

Lay all your love on me[Não divida sua devoção

Derrame todo seu amor sobre mim]

A terceira e última estrofe reafirma a vulnerabilidade do eu-lírico e a liga ao seu passado comedido, talvez pudico: “Eu tive uns pequenos lances amorosos/ Eles não duraram muito e foram poucos/ Eu achava que eu era sensata/ O que deixa a verdade ainda mais incompreensível”. No fim, o refrão, em suas duas variações, é várias vezes repetido, como que pairando sobre as barrocas progressões do sintetizador e o frenético impulso da bateria. O refrão é composto de várias trilhas vocais sobrepostas, com afinações minusculamente diferentes umas das outras, criando a sensação de que está sendo cantado por um coro.

A progressão de Lay All Your Love On Me cria uma tensão inicial no primeiro verso do refrão — “Don’t go sharing your devotion” — que é resolvida no segundo verso — “Lay all your love on me”. Não é difícil perceber que essa estrutura de tensão e alívio, ação e reação, engendra um efeito catártico. É uma regra geral para vários tipos de obra poética — literária, televisiva, teatral. E está presente de forma homóloga na música, tanto clássica quanto popular.

Vejamos o exemplo da Bagatela Nº 25 em Lá Menor, de Beethoven — o conhecido jingle Für Elise. No início da peça, uma mesma progressão melódica é repetida várias vezes. A repetição cria uma expectativa de continuidade, de que a progressão continuará a ser executada da mesma forma. Alterando-se levemente a duração de um trecho dessa progressão, porém, cria-se imediatamente tensão.

É o exemplo do que acontece no clipe abaixo. Até os 22 segundos, o ouvinte percebeu a repetição de um mesmo “verso” por quatro vezes, somado a um “refrão”. Tudo se encaminha, então, para que os versos comecem a ser repetidos, da forma como já apareceram. Entretanto, em vez de voltar ao início da composição, o intérprete insiste por alguns segundos em repetir duas notas (no caso, ré sustenido e mi). Esses 3 ou 4 segundos de insistência criam tensão. Ouça do começo e preste atenção o que acontece dos 22 aos 26 segundos:

Em dado momento, dos 22 aos 26 segundos do vídeo, quando já criada toda uma expectativa de que a estrutura se repetiria, a expectativa é quebrada. Em vez da repetição da estrutura já aprendida, o ouvinte depara-se com a insistência numa mesma dupla tilintante de notas, que aqui aparece pela primeira vez. Essa insistência teimosa, ao quebrar com a expectativa do ouvinte, produz musicalmente o efeito de uma surpresa, como se um urso ou um leão tivesse acabado de entrar na sala: silêncio, tensão, nervosismo, incapacidade de reagir. Essa tensão só será distendida quando o urso deixar a sala, quando a normalidade for reestabelecida e o ouvinte voltar a ouvir, neste caso, um padrão que lhe é familiar.

O uso da tensão e relaxamento para causar uma impressão sensível ocorre igualmente na música popular. Um exemplo próximo é o de Evidências, de Chitãozinho e Chororó. Como notou um amigo, parte do apelo popular da canção da dupla sertaneja está no tanto de tensão que é acumulada e depois liberada no refrão. A diferença está apenas em que Evidências desenvolve a tensão, podemos dizer, no nível da estrofe, não do verso. Os primeiros versos são todos dedicados à construção dessa tensão inicial, que pode durar, a depender da gravação, inacreditáveis 1 minuto e 20 segundos, iniciando com:

Quando eu digo que deixei de te amar

É porque eu te amo

Quando eu digo que não quero mais você

É porque eu te quero

Todos esses versos anteriores ao refrão, na estrutura da música, servem para criar tensão, e por consequência aumentar o impacto do momento em que o refrão chega. É só depois de assustadores doze versos que Evidências libera toda a quase insustentável tensão represada, em um refrão catártico — “Chega de mentiras/ De negar o meu desejo/ Eu te quero mais que tudo/ Eu preciso do seu beijo” etc.

A estrutura de constrição e relaxamento, se prestarmos atenção, está presente em uma série de produções humanas, e orienta padrões de ordem e harmonia desde a antiguidade clássica. E embora seja mais facilmente percebida em tipos artísticos que se desenrolam no tempo — música, teatro, literatura — também aparece em artes visuais ditas espaciais. A escultura grega, por exemplo — e aqui pensamos no ideal estético representado pelo Apolo Belvedere, que posa com uma porção do corpo tendida e outra relaxada — dá ao princípio um rosto e um corpo, além de uma pedra-de-toque para a beleza masculina ocidental por anos.

O Apolo Belvedere

Constrição e relaxamento, interessantemente, também é a estrutura do sexo, ou mais especificamente do gozo. Em 2007, vale lembrar, Marta Suplicy, política, sexóloga e então Ministra do Turismo do governo Lula, recomendou parcimônia aos cidadãos preocupados com a crise de infraestrutura que afetava os aeroportos brasileiros. Sintetizando seu argumento, apelou a um um aforismo do qual os hoje maiores de 25 devem se lembrar: “relaxa e goza”. A frase, porém, como notou à época uma amiga, é uma contradição em termos. Não se relaxa e então goza. O gozo exige constrição, tensão (de onde também, não coincidentemente, a palavra tesão). O relaxamento não é senão consequência do gozo, e só é prazeroso por causa dele. A tensão é condição para a fruição.

Lay All Your Love On Me, com seus padrões claros de construção de tensão e distensão relaxante, guarda semelhanças formais e simbólicas com referências não tão imediatamente acessíveis. Seu refrão, por exemplo, tem um quê de altar de igreja, com um vocal quase eclesiástico. Não é a única canção do ABBA com essa característica. Várias outras composições do grupo, como Happy New Year, S.O.S. e I Have a Dream, são praticamente cantatas ou oratorios barrocos como os popularizados por Bach.

Elementos quase estereotípicos de um protestantismo nórdico estão também, por exemplo, na letra de Happy New Year. O refrão celebra uma visão paroquial e congregacional de uma festa tipicamente secular, o Ano Novo. “Que todos tenhamos uma visão agora e depois/ De um mundo em que todo vizinho seja um amigo”, canta a primeira parte do refrão, por mais que logo depois ressurja o típico grito alegre com bafo de enxofre, pegando de surpresa o ouvinte desatento: “Que todos nós tenhamos esperança, vontade de tentar/ Do contrário podemos muito bem deitar e morrer”.

Mas não só nas letras se expressa uma tradição protestante. Também a música do ABBA parece ser informada por um pano de fundo religioso, cristão. “Nós tivemos uns problemas para encontrar uma forma adequada de preparar os arranjos da música”, disse Björn a respeito de Lay All Your Love On Me, “porque a gente sentia que ela poderia parecer demais com um hino. Mesmo assim, eu acho que foi uma boa ideia fazer dela uma faixa disco. Acabou dando um contraste legal ter os versos em tempo cheio e no refrão ter um ‘canto congregacional’ em meio tempo”.

Por todas as suas características, o refrão de Lay All Your Love On Me de fato lembra um canto congregacional, mais especialmente um coral, a forma musical própria, não por acaso, de recitação dos hinos luteranos. A história do protestantismo vem acompanhada da história do surgimento de novas formas artísticas, gestadas e nascidas em oposição aos modelos canônicos da Igreja Católica. Lutero era, pessoalmente, um entusiasta da música, e tinha por objetivo inserir formas musicais nas celebrações religiosas. A forma coral não apenas interage coincidentemente com o luteranismo, mas é filha direta dele. Nasce no primeiro quarto do século XVI, com a tentativa de Lutero de traduzir cantos sagrados da Igreja para línguas vernáculas, de forma que pudessem ser cantados pelo fiel leigo. Talvez isso ajude a explicar por que não parece nem um pouco deslocada ou estranha uma execução de Lay All Your Love On Me num órgão de igreja.

A história da música dos hinos luteranos é bastante rica, com composições conhecidas pela complexidade doutrinária e ao mesmo tempo didatismo. Johan Sebastian Bach talvez seja o compositor mais conhecido desse cenário. De sua obra, composta por mais de mil peças, mais da metade é ou contém hinos luteranos. Jesu, meine Freude (Jesus, minha alegria) é um desses hinos. Com letra de Johann Franck e melodia de Johann Crüger, o hino está presente em duas peças de Bach. Em seu formato para coro desacompanhado, BWV 227, as semelhanças com o refrão de Lay All Your Love On Me são didáticas para demonstrar o que Björn quis dizer com um “canto congregacional”. Compare com o refrão de Lay All Your Love On Me a estrutura e o clima da execução de Jesu, meine Freude, no vídeo abaixo, em seus primeiros segundos:

A Igreja Luterana era, até o ano 2000, a igreja oficial do Reino da Suécia. Até hoje segue sendo a maior Igreja do país e a maior denominação luterana da Europa. É difícil pensar que uma forma luterana de ver o mundo não esteja informando as composições do ABBA; mais especificamente, seus rituais e formas estéticas servem como linguagem aprendida, um léxico comum sobre o qual coisas podem ser ditas, histórias podem ser contadas, dramas podem ser narrados e, por que não, músicas podem ser dançadas.

O que pode parecer interessante — e aqui me permito uma pequena digressão, mas não totalmente despropositada— é como a tradição hinológica protestante chega da Europa do século XVI até o Brasil do século XX, especificamente em cenários como os dos encontros da Juventude Evangélica Luterana. A história, com seus ardis, tratou de manter pontos comuns entre Bach, ABBA e aquela conhecida cantiga pararreligiosa com o refrão: “Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu amor”.

Desde o século XVI, as igrejas reformadas na Europa mantinham “hinários” — cancioneiros evangélicos que organizavam um conjunto de hinos usados para proselitismo. Com a chegada às Américas, essa ferramenta de evangelização naturalmente veio a reboque, mas com especificidades distintas no Sul e no Norte. Nos Estados Unidos, fundiram-se aos ritmos e costumes locais, dando origem ao que lá se chama de “gospel music”, num sentido estrito. No Brasil, por outro lado, onde chegou já através de missionários americanos no final do século XIX, acabou não se misturando aos ritmos vernaculares, ganhando um status mais sério e ritualístico, próximo ao da música sacra.

As igrejas protestantes que se organizavam no Brasil acabavam formando os seus próprios hinários, distintos para cada denominação: o Cantor Cristão, da Igreja Batista; a Harpa Cristã, da Pentecostal; o Hinário Evangélico, interdenominacional; e assim por diante. A partir dos anos 1950, porém, tem lugar uma espécie de tropicália na música evangélica, com uma nova geração de evangelistas e compositores de hinos que que rompe com as gerações anteriores, coincidentemente também tendo como vetor central a introdução da guitarra elétrica.

Entre 1953 e 1954, um evangelista americano (ex-ator de westerns) liderou um movimento chamado Cruzada Nacional de Evangelização, em São Paulo, que acabou se difundindo pelo resto do Brasil. No caldo dessas cruzadas, introduziu-se hinos mais modernos, chamados “corinhos”, em ritmo country_e _gospel. Os corinhos usavam a guitarra elétrica e tinham letras muito mais simples e repetitivas do que os hinos tradicionais. Se mostraram efetivos para fazer proselitismo de massas, principalmente para jovens e adolescentes filhos dos migrantes rurais que então chegavam às metrópoles.

Com o tempo, os corinhos se espalham para além dos círculos evangélicos e passam a fazer parte, principalmente a partir dos 1970, também do repertório católico, sobretudo em grupos de jovens e atividades de catequização no contexto da Renovação Carismática Católica — a tentativa de igreja de, numa espécie de Contrarreforma do século XX, fazer frente às estratégia de catequização das igrejas evangélicas. Alguns deles são quase importações, com pequenos ajustes, de corinhos evangélicos. Enquanto o evangélico canta “derrama sobre nós o Seu poder”, a versão católica prefere “derrama sobre nós o Seu amor”; enquanto o original evangélico diz “este culto será abençoado” (primeiro verso desse mesmo corinho), a versão católica usa “este encontro”, ou “esta novena”, por exemplo.

O espaço deste ensaio, assim como as limitadas ferramentas do autor, impedem que uma pesquisa histórica mais profunda seja feita, mas é bem possível que, reconstruindo-se a trajetória dos hinos luteranos do século XVI até a música evangélica brasileira dos anos 1970, seja possível encontrar o elo perdido que liga “derrame todo seu amor em mim” do ABBA ao “derrama sobre nós o Seu amor” dos corinhos.

Mas se o link entre os dois derramamentos de amor, por ora, não pode ser feito via pesquisa história, ainda sobram outras ferramentas críticas que nos permitem aproximá-los, com diferentes graus de acuidade. Em primeiro lugar, há nos dois o uso de uma metáfora tipicamente cristã mas com um subtexto erótico — talvez especificamente homoerótico. Lay All Your Love On Me fala de “emoção”, pathos, amor, devoção, palavras-chave de qualquer livro-texto sobre cristianismo e, ao mesmo tempo, de toda história de amor avassalador.

Lay All Your Love On Me é uma canção entre as maiores representantes de um gênero que poderíamos denominar tragédias gays hiperdançantes — canções de tempo acelerado, ritmo bem marcado, feitas para dançar, mas cujas letras encobrem histórias obscuras de perda, luto, melancolia e sofrimento. A música pop, e disco em especial, está cheia delas. Pensemos em Tragedy, dos Bee Gees. É uma típica música de discoteca, de alta dançabilidade e aparente baixa periculosidade para reprodução em festas de casamento. A música tem uma energia difícil de conter e impossível de contestar. Foi número 1 nas paradas tanto dos EUA quanto do Reino Unido, desbancando outra tragédia gay hiperdançante que poderíamos igualmente bem usar como exemplo: I Will Survive, de Gloria Gaynor. Apesar da animação e popularidade, a letra cantada pelos irmãos Gibb é, como anuncia o título, uma tragédia:

Tragédia

Quando o sentimento se vai e você não consegue continuar/ É uma tragédia

Quando a manhã chora e você não sabe por que/ É difícil suportar

E sem ninguém para te amar você não vai lugar nenhum

Tragédia

Quando você perde o controle e fica sem paixão/ É uma tragédia

Quando a manhã chora e você não sabe por que/ É difícil suportar

Sem ninguém ao seu lado você não vai lugar nenhum

É também o caso da devastadora Being Boring, do Pet Shop Boys. Embora ritmicamente agitada — ainda uma soma do disco dos anos 1970 e do pop dos anos 1980 no synthpop da virada para os anos 1990 — Being Boring é uma menção triste à memória da cultura LGBT, que à época literalmente morria, com seus protagonistas desaparecendo por causa da AIDS. Como nota Barry Walters em uma resenha de Behaviour, o refrão, o título e a primeira estrofe são alusões a um texto de Zelda Fitzgerald: “She refused to be bored chiefly because she wasn’t boring”, ou “ela se recusava a ficar entediada principalmente porque não era entediante”. A canção do Pet Shop Boys serve de memória de uma época em que nada era entediante, e o compara com o momento corrente, de tristeza e falta:

Agora vago com diferentes rostos

Em salas alugadas e lugares estranhos

Todas as pessoas que eu beijava

Algumas estão aqui, outras faltando

Nos anos noventa

Eu nunca sonhei que eu me tornaria

A criatura que eu sempre quis ser

Mas eu pensava, apesar dos sonhos

Que você estaria vagando por aqui comigo

Em comum entre ABBA, Bee Gees, Pet Shop Boys e vários outros que poderíamos pôr na lista — de Donna Summer a Erasure — não está nem que os músicos de cada um desses grupos fosse gay nem que fossem ouvidos por um público exclusivamente gay. Mas sim, acima disso, que todos eles articulam temas que fazem parte de uma realidade vivida fundamentalmente gay: a preocupação de como aparecer para os outros; o medo excessivo do relacionamento, quando a demografia de parceiros sexuais é reduzida e o flerte, em alguns contextos, perigoso; a necessidade de fugir temporariamente de um mundo que oprime.

Não parece ser apenas coincidência que os músicos e grupos que estivessem tratando mais diretamente desses temas no período em que a liberação sexual estava no seu auge — ao mesmo tempo que minorias ainda precisassem criar “contrapúblicos” para proteção própria — fossem responsáveis pela formação de um gosto tipicamente gay. Minorias sexuais sempre foram associadas a uma predileção ou devoção ao mundo pop do entretenimento e da música, na medida em que tenderiam a encontrar nele um cenário fantástico que serviria de mecanismo para lidar com as adversidades do “mundo real”.

Esse tipo de escapismo se torna uma forma comum de superar ou amenizar a falta de redes de suporte (família, colegas, amigos etc.) que muitas vezes não existem, ou, pior, servem ainda como fonte de sofrimento. É nesse sentido que um modelo de composição musical que envolve falar de temas duros e espinhosos mas camuflando-os sob o manto da energia e da dançabilidade se torna quase arquetípico de um gosto gay: saber disfarçar sofrimento com uma aparência artificial de ordem e bem-estar é uma habilidade exigida se você é parte de uma minoria sexual.

Valorizar a comunidade, colocar-se à disposição do colega ou parceiro, estar junto e identificar-se enquanto coletivo (claro que tudo isso num vocabulário muito menos caxias) também foi historicamente instrumento de minorias sexuais. Essa adesão ao grupo não serve só para sanar o que talvez seja uma necessidade humana básica cumprida pela religião, a pertença a algo maior, mas para satisfazer fins muito mais práticos, como beber, sair e ter relacionamentos. Especialmente em contextos de violência contra homossexuais, manter-se junto enquanto grupo é essencial, e torna-se arma de defesa. A revolta de Stonewall, por exemplo, só aconteceu porque, contra os policiais que foram mais uma vez infernizar a vida dos mesmos outsiders, a reação veio em grupo. Por mais que alguém tenha jogado o primeiro tijolo (talvez Mariah Carey), mais tijolos vieram logo depois.

A cultura do night club e da pista de dança acabaram criando suas dinâmicas próprias. Enquanto ABBA era visto nos anos 1970 como algo kitsch, também continham alguns elementos que despertariam uma certa sensibilidade gay: uma brincadeira serelepe com a extravagância, uma ousadia nas roupas, nos cabelos, nas performances. Esse “a mais” cairia num gosto camp, uma sensibilidade que valoriza o exagero, a artificialidade, que adora divas e drag queens. Junto com o Hi-NRG, a versão do disco mais acelerada, que chega até os 150 bpm, ABBA era a trilha sonora da cena gay até começar a disputar com a house music nos anos 1980. Não à toa, o retorno de ABBA à voga a partir dos anos 1990 se deveu quase inteiramente à cena dos night clubs gays, que via o grupo como estandarte enérgico e “quirky” de um escapismo associado à crise da AIDS.

E contra qualquer suspeita de que ABBA não pudesse ficar mais gay, o duo britânico de synthpop Erasure lança, em 1992, no contexto de ressurgimento do ABBA, seu cover de Lay All Your Love On Me, que integra, junto com versões de S.O.S., Take A Chance On Me e Voulez-Vous, o EP Abba-esque. O álbum é apontado como um dos grandes responsáveis pelo aumento de interesse no ABBA numa época dominada pelo pós-punk. O álbum cover serviu como uma espécie de trailer para Gold: Greatest Hits, que sairia em setembro daquele ano. Para além do fato de que esse cover existe, importa mencionar que o vocalista, Andy Bell, aparece no clipe da música vestindo as seguintes calças:

Cena do clipe da versão Erasure de Lay All Your Love On Me

O escapismo gay da cena dos night clubs não passaria incólume às críticas de certos setores progressistas, mesmo internos aos movimentos LGBT, que viam nesse tipo de cultura uma passividade em relação às demais mudanças sociais e econômicas impostas por um novo modelo neoliberal que se alastrava pelos países do centro do capitalismo. Segundo esses críticos, descontar o estresse e a angústia da vida social num final de semana com muita música, drogas e sexo significava desperdiçar uma energia que poderia ser gasta transformando a sociedade, em vez de evitando-a. Alguns movimentos de liberação gay viam na cena disco a encarnação do capitalismo, tomando-o portanto por essencialmente reacionária.

Podemos perguntar, porém, se não seria possível reconhecer que, apesar de possíveis implicações reacionárias, grupos minoritários podem empregar produtos culturais inseridos numa indústria cultural para afirmação de suas identidades — o que pode não ser muito, mas já é melhor do que simplesmente não ter nenhum espaço para manifestar sua forma de vida. E no fim das contas também parece questionável que o escapismo e o engajamento político sejam mutuamente excludentes. Quero crer que de alguma forma seja possível, simultaneamente, dançar e marchar.

Ligando demasia e o exagero de uma certa sensibilidade gay/camp à herança cristã está uma série de conceitos-chave trabalhados por Lay All Your Love On Me. Alguns porque suficientemente abertos em termos semânticos para receberem uma interpretação que dê conta desses dois aspectos, outros porque evocam ao mesmo tempo conceitos historicamente associados aos dois mundos. Ambos os tipos aparecem expressamente na letra da canção.

Em primeiro lugar, podemos falar da frase central do refrão, também título da música: “Derrame todo seu amor sobre mim”, no original. A ideia de “derramar”, “depositar”, “lay something on”, em termos semióticos, funciona como um símbolo, e é capaz de entreter todo um campo de significados próprio. “Derramar” ativa ideias como “ jorrar”, “lambuzar”, “molhar”, “ungir” (derramar e esfregar unguento), e aí por diante. Uma leitura erotizada do refrão, que o resto da letra não apenas permite, mas incita, também enxergaria a proximidade significativa entre “amor” e “gérmen”, ou, num registro próximo, “sêmen”. É nesse sentido que “derrame seu amor sobre mim” pode se transformar, muito facilmente e no devido contexto, em “goze em mim”, ou “despeje seu sêmen sobre o meu corpo”.

Além de operar num campo semântico espertamente dúbio, Lay All Your Love On Me consegue provocar conceitos-pivô que estão num espaço liminar entre uma sensibilidade camp e uma tradição teológica cristã. Um desses conceitos conectivos é o de “devoção”, que de certa forma cristaliza, ou encapsula, o contexto que tentei esboçar até aqui: de um lado, um público informado pela experiência gay e uma sensibilidade camp que atribui valor à obra trágica maquiada com uma roupagem alegre; de outro, um conteúdo que joga com opostos como euforia e depressão e apresenta um modelo de relacionamento que envolve o arrebatamento, a entrega total. A ideia de “devoção” parece dar conta de tudo isso.

O conceito de devoção, na literatura teológica cristã, é bifacetado, e envolve seus dois modos, a veneração e a adoração. A veneração é a devoção ou o culto às imagens sagradas. É o tipo de devoção devida às representações imagéticas e esculturais de santos e anjos, por exemplo. Por não partilharem do culto católico a Maria e aos santos canonizados, veneração faz menos sentido às igrejas reformadas do que à Igreja Católica. A adoração, por sua vez, é o tipo de devoção devida unicamente a Deus. Um dos fundamentos bíblicos é o Evangelho segundo Lucas, que, no capítulo 4, versículo 8, em tradução da Nova Versão Internacional, cita Jesus: “Está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto’” (grifo meu). Lutero, em um texto de 1523 A Adoração do Sacramento, defende a prática já estabelecida entre os cristãos, embora ache que não deva ser obrigatória. A Igreja Católica, por outro lado, celebra a adoração como parte da estrutura da missa. Segundo a Enciclopédia Católica, a adoração é

um ato religioso oferecido a Deus em reconhecimento de Sua suprema perfeição e soberania, e da dependência de suas criaturas dele. […] A criatura racional, olhando para Deus, cuja razão e revelação se mostram infinitamente perfeitas, não pode manter uma atitude de indiferença. Essa perfeição, que é infinita em si mesma e fonte de todo o bem que possuímos e que devemos possuir, nós devemos adorar, reconhecendo sua imensidade e nos submetendo à sua supremacia(grifos meus).

A adoração envolve reconhecer Deus em sua perfeição, imensidade, supremacia, soberania e onipotência. São Tomás de Aquino, o teólogo católico do século XIII salienta em sua Summa Theologica que a adoração, mesmo sendo uma reverência interior, espiritual, envolve também práticas corporais. Para Tomás, o fiel adorador deve “ficar de joelhos, para expressar sua fraqueza”. Deve também “prostrar-se, para mostrar que não é nada”, é insignificante em comparação com seu objeto de adoração.

Qualquer praticante de BDSM veria nas descrições teológicas da adoração a relação própria entre um “mestre/dom” e um “escravo/sub”: o dever de submissão, o reconhecimento da potência e onipotência do mestre, a impossibilidade de agir de outra forma, a safe word (“amém”, por exemplo)… Mas não precisamos ir tão longe. O universo da cultura gay também possui os seus ícones, e mantém com eles uma relação muito parecida com a que o cristão adorador mantém com Deus: pessoas e personagens que causam identificação e um reconhecimento intenso de sua magnanimidade ou perfeição. E que vão da cantora de música pop ao santo católico.

Não parece coincidência que um santo da Igreja Católica seja reconhecido como um dos primeiros ícones gays da história. É o caso de São Sebastião, personagem relativamente menor na teologia e história cristã. Segundo a crença tradicional, Sebastião, perseguido pelo imperador romano Diocleciano, no século III, foi amarrado a uma árvore e alvejado com flechas. As flechas, porém, não o mataram. Resgatado por quem viria a se tornar a Santa Irene, Sebastião vai até Diocleciano para alertá-lo de seus pecados. Como consequência, é morto a pauladas e seu corpo jogado no esgoto.

São Sebastião, em pintura de Guido Reni, c. 1615.

Desde pelo menos o século XIX, São Sebastião passou a ser reivindicado enquanto personagem gay na literatura e nas artes, tendo aparecido com essa conotação em obras de Oscar Wilde, Proust, Kafka, Wallace Stevens, entre outros. Os motivos são vários. A história de São Sebastião é melancólica, atormentada por uma série de dramas trágicos, que podem servir como paralelo aos sentimentos de rejeição, vergonha e solidão sofridos por homossexuais em uma sociedade homofóbica.

Outro motivo tem a ver com sua representação pelos pintores do Renascimento, como Ticiano, Tintoretto, Guido Reni e Botticelli, que acabaram definindo um cânone de um santo jovem, de beleza apolínea, com traços delicados e seminu. Nessa imagem canônica, o santo é atravessado por flechas, o que já foi artisticamente lido como um código para penetração sexual. Flechas possuíam, desde a antiguidade, uma associação iconológica com a ira divina manifestada através de pestes lançadas à humanidade. No final do período vitoriano, com o desejo homossexual passando cada vez mais a ser compreendido como enfermidade médica, a imagem de São Sebastião servia de símbolo apropriado.

Nos anos 1980, operava em Nova York um bar gay chamado The Saint, que tinha em uma de suas paredes uma pintura de São Sebastião. Sendo o bar uma referência importante para a cena gay da época, e a crise da AIDS se acentuando cada vez mais, a doença passou a ser pejorativamente chamada de “The Saint’s disease”, “a doença do Saint”. Mais uma vez, São Sebastião retornava à voga como ícone homossexual, desta vez reivindicado com _status_heroico.

Do cinema dos anos 1940, com Bette Davis, até a música de Lady Gaga e Beyoncé, um subtipo sólido e importante de objeto de adoração gay é a “diva pop”. Normalmente mulheres, frequentemente com alguma história de superação de adversidades da vida. Whitney Houston foi uma sobrevivente de violência doméstica perpetrada pelo seu ex-marido; Christina Aguilera era abusada pelo pai; Madonna chegou em Nova York sem dinheiro e sem contatos; Lady Gaga se recuperou de anos de depressão. Nas manifestações dos fãs, é frequente um vocabulário próximo do da doutrina cristã: perfeição, grandiosidade, onipotência. Uma abordagem sempre superlativa, total, máxima, sem hesitação — o meme brasileiro que envolve chamar celebridades de “perfeita, nenhum defeito, nunca errou” é um exemplo. Não há nenhuma contradição que ele seja cômico ou caricato pelo exagero, já que a demasia é parte integrante da sensibilidade camp. Uma relação propriamente devocional.

Lay All Your Love On Me, nas palavras da crítica Elisabeth Vincentelli, é “a canção mais gay já gravada por dois casais heterossexuais”. Ed Gonzalezdisse que até consideraria voltar a frequentar a igreja se sua paróquia começasse a tocar a canção na missa de domingo. O que está em operação numa música que consegue ligar os dois pontos, sendo símbolo de devoção religiosa e, ao mesmo tempo, de uma cultura gay underground, é essa interação complexa entre tragédia enquanto estrutura, religião enquanto linguagem e escapismo gay enquanto conteúdo. Foi o que eu pretendi explorar aqui, especificamente apontando para como elementos mundanos da produção cultural estão inscritos numa história mais ampla, com a qual podem se relacionar de maneira mais ou menos ciente. Desdobrar formas de interpretação a partir dessa relação entre obra e contexto é o propósito da crítica.

Agradeço a Edla Eggert, Gilberto Alves, Guilherme Mendes e Iuri Lang, que me auxiliaram — alguns sem saber — na pesquisa, redação e revisão deste ensaio.